○鳥栖地区広域市町村圏組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月2日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。以下「実施指針」という。)において使用する用語の例による。

(1) サービス事業(第1号事業)

ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)

イ 通所型サービス(第1号通所事業)

ウ その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)

エ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

(2) 一般介護予防事業

ア 介護予防把握事業

イ 介護予防普及啓発事業

ウ 地域介護予防活動支援事業

エ 一般介護予防事業評価事業

オ 地域リハビリテーション活動支援事業

(第1号訪問事業及び第1号通所事業に要する費用の額)

第4条 省令第140条の63の2第1項第1号イ及び第2項の規定により鳥栖地区広域市町村圏組合(以下「本組合」という。)が定める第1号事業支給費の額は、別表第2に定める単位に別表第3に定める単価を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下「サービス費」という。)に100分の90を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。なお、第1号事業支給費の算定にあたっては、別表第2に定める他は、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準ずるものとする。

(第1号事業支給費の審査及び支払)

第5条 鳥栖地区広域市町村圏組合の管理者(以下「管理者」という。)は、第1号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により佐賀県国民健康保険団体連合会に委託して行う。

(第1号事業支給費の支給限度額)

第6条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した額の100分の90に相当する額とする。ただし、居宅要支援被保険者が法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、総合事業及び予防給付の限度額を一体的に算定するものとする。

2 事業対象者の支給限度額は、要支援認定により要支援1と認定された者に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額の100分の90に相当する額とする。

3 前項の規定に関わらず、事業対象者の状態により、管理者が認めた場合は、事業対象者の支給限度額は、要支援2の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とすることができる。

6 支給限度額の参入対象となるサービスは、第1号訪問事業のうち訪問介護員等によるサービス及び訪問型サービスA、第1号通所事業のうち通所介護事業者の従事者によるサービス及び通所型サービスAとする。

2 総合事業の実施の際に、食費、原材料費等の実費が生じたときは、当該実費は利用者の負担とし、利用者が指定事業者に直接支払うものとする。

(高額介護予防サービス費相当事業費の支給)

第8条 管理者は、第1号事業(第1号訪問事業のうちの訪問型サービスB及び訪問型サービスD並びに第1号通所事業のうちの通所型サービスB及び通所型サービスC並びに第1号生活支援事業を除く。)の利用に係る利用者負担額が著しく高額であるときは、当該被保険者に対し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する事業費を支給することができる。

2 前項の規定による事業費の支給にあたっては、法第61条に定める規定を準用する。

(高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の支給)

第9条 管理者は、第1号事業(第1号訪問事業のうちの訪問型サービスB及び訪問型サービスD並びに第1号通所事業のうちの通所型サービスB及び通所型サービスC並びに第1号生活支援事業を除く。)の利用に係る利用者負担額その他の医療保険各法に係る利用者負担額等の合計額が著しく高額であるときは、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する事業費を支給することができる。

2 前項の規定による事業費の支給にあたっては、法第61条の2に定める規定を準用する。

2 第1号事業支給費の額の特例に関する基準及び手続きは、鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険条例(平成12年3月3日条例第1号)の保険料の減免に関する規定を準用する。

3 法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例を受けている居宅要支援被保険者は、第1号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。

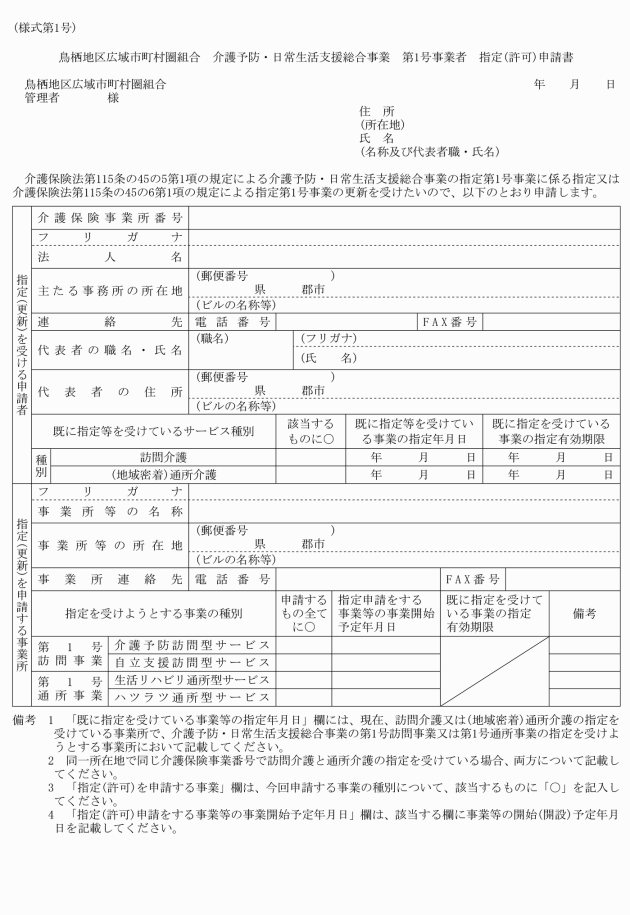

(指定事業者の指定)

第11条 法第115条の45の3第1項の指定(以下「指定」という。)の申請は、第1号事業((第1号訪問事業のうちの訪問型サービスB及び訪問型サービスD並びに第1号通所事業のうちの通所型サービスB及び通所型サービスC並びに第1号生活支援事業を除く。)を行う者が、法第115条の45の5第1項の規定に基づき申請書及び必要に応じて定める添付書類を、管理者に提出することにより、行わなければならない。

2 管理者は、前項の規定による指定の申請を受けたときは、法第115条の45の5第2項の規定に基づきその内容を審査し、指定の可否を決定し、同項の申請をした者に通知するものとする。

(1) 申請者が、法人でないとき。

(2) 申請者が、第15条に規定する基準等に従って適正な第1号事業の運営をすることができないと認められるとき。

(3) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(4) 申請者が、法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(5) 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(6) 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。

(7) 申請者が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。

(8) 申請者と密接な関係を有する者が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。

(9) 申請者が、法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第13条第1項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(10) 申請者が、法第115条の45の7第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として管理者が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第13条第1項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

(12) 申請者が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

(指定の更新)

第12条 指定は6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過により、その効力を失う。

2 法第115条の45の6第1項の規定に基づき指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、申請書又は書類の提出により管理者に申請しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による指定の更新の申請を受けたときは、法第115条の45の6第4項で準用される法第115条の45の5第2項の規定に基づきその内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、同項の申請をした者に通知するものとする。

(指定の変更の届出等)

第13条 指定事業者は、当該指定第1号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を別に定める届出書により管理者に届け出なければならない。

2 前条第1項の指定の申請事項に変更があったとき、又は休止した当該指定第1号事業を再開したときは、10日以内に、その旨を別に定める届出書により管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地並びにその管理者に関する情報

(2) 申請(開設)者の氏名及び所在地並びにその代表者に関する情報

(3) 指定(更新又は変更を含む。)、廃止、休止又は再開の年月日

(4) 事業開始年月日

(5) サービスの種類

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他管理者が必要と認める事項

(1) 指定事業者の名称又は氏名

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 指定をし、廃止の届出を受理し、又は指定の取り消しをした場合にあっては、その年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(5) サービスの種類

(指定事業者の指定に係る経過措置)

第16条 第12条第1項の規定にかかわらず、本要綱施行日の前日において「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第10条の規定によりなお従前の例によることとされた旧介護保険法第8条の2第2項又は整備法附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護の事業を行う者として、旧介護保険法第53条第1項本文の指定を受けている者(以下「指定介護予防訪問介護事業者」という。)であった者が、平成30年3月31日までに第11条第1項に定める第1号訪問事業の指定の申請若しくは指定の更新の申請を行った場合、当該指定の有効期間は、当該指定介護予防訪問介護事業者の指定のあった日から6年を経過する日の前日までとする。

2 第12条第1項の規定にかかわらず、本要綱施行日の前日において、整備法附則第10条の規定によりなお従前の例によることとされた旧介護保険法第8条の2第7項又は整備法附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護の事業を行う者として、旧介護保険法第53条第1項本文の指定を受けている者(以下「指定介護予防通所介護事業者」という。)であった者が、平成30年3月31日までに第11条第1項に定める第1号通所事業(選択型通所サービスを除く。)の指定の申請若しくは指定の更新の申請を行った場合、当該指定の有効期間は、当該指定介護予防通所介護事業者の指定のあった日から6年を経過する日の前日までとする。

(指定事業者の基準)

第17条 指定事業者は、管理者が別に定める基準に従い事業を行わなければならない。

(事業の委託)

第18条 管理者は、第1号介護予防支援事業を法第115条の47第4項の規定に適合する者に委託することができる。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、この要綱の施行について必要な準備行為は、要綱の施行日前においても行うことができる。

附則(平成30年告示第97号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年告示第115号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

附則(令和元年告示第501号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和2年告示第526号)

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

附則(令和3年告示第577号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年告示第648号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業構成 | 事業名 | 事業内容 | 対象者 | |

サービス事業(第1号事業) | 訪問型サービス(第1号訪問事業) | 訪問介護員等によるサービス(介護予防訪問型サービス) | 省令第140条の63の6第1号イに規定するサービス(旧介護予防訪問介護に相当するサービス) | 居宅要支援被保険者等であって、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要であると認められる者(訪問型サービスAの対象者を除く) |

訪問型サービスA(自立支援訪問型サービス) | 実施指針第2の4(1)に規定する主に雇用されている労働者により提供される旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス | 居宅要支援被保険者等であって、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要と認められる者(訪問介護員等によるサービスの対象者を除く) | ||

訪問型サービスB | 実施指針第2の4(1)に規定する有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援 | 居宅要支援被保険者等であって、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要と認められる者 | ||

訪問型サービスC | 実施指針第2の4(1)に規定する保健・医療の専門職により提供される支援で、3か月から6か月の短期間で行われるサービス | 居宅要支援被保険者等であって、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要であると認められる者 | ||

訪問型サービスD | 実施指針第2の4(1)に規定する介護予防・生活支援サービス事業と一体的に行われる移動支援や移送前後の生活支援 | 居宅要支援被保険者等であって、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要であると認められる者 | ||

通所型サービス(第1号通所事業) | 通所介護事業者の従事者によるサービス(生活リハビリ通所型サービス) | 省令第140条の63第1号イに規定するサービス(旧介護予防通所介護に相当するサービス) | 居宅要支援被保険者等であって、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要であると認められる者(通所型サービスA及び通所型サービスCの対象者を除く) | |

通所型サービスA(ハツラツ通所型サービス) | 実施指針第2の4(2)に規定する主に雇用されている労働者により又は労働者とともにボランティアが補助的に加わった形により提供される旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス | 居宅要支援被保険者等であって、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要と認められる者(通所介護事業者の従事者によるサービス及び通所型サービスCの対象者を除く) | ||

通所型サービスB | 実施指針第2の4(2)に規定する有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援 | 居宅要支援被保険者等であって、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要と認められる者 | ||

通所型サービスC(ステップアップ通所型サービス) | 実施指針第2の4(2)に規定する保健・医療の専門職により提供される支援で、3か月から6か月の短期間で行われるサービス | 居宅要支援被保険者等であって、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要と認められる者(通所介護事業者の従事者によるサービス及び通所型サービスAの対象者並びに既に同一年度内に通所型サービスCの提供を受けた者であって同内容のプログラムの提供を希望する場合を除く) | ||

その他生活支援サービス(第1号生活支援事業) | 法第115条の45第1号ハに規定するサービス | 居宅要支援被保険者等であって、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要と認められる者 | ||

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) | 法第115条の45第1号ニに規定するサービス | 居宅要支援被保険者等 | ||

一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる | 本組合に居住する65歳以上の者及びその支援のために関わる者 | |

介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及・啓発を行う | |||

地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う | |||

一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う | |||

地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取り組みを機能強化するために、通所型サービス、訪問型サービス、地域ケア会議、サービス担当者会議等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する | |||

別表第2(第4条関係)

事業構成 | 対象者 | 単位数 | ||

介護予防訪問型サービス | イ 介護予防訪問型サービス費Ⅰ | 要支援1・2 事業対象者 | 週1回程度の利用 1,176単位(1月につき) | |

ロ 介護予防訪問型サービス費Ⅱ | 要支援1・2 事業対象者 | 週2回程度の利用 2,349単位(1月につき) | ||

ハ 介護予防訪問型サービス費Ⅲ | 要支援2 事業対象者 | 週2回程度を超える利用 3,727単位(1月につき) | ||

ニ 初回加算 | 要支援1・2 事業対象者 | 200単位(1月につき) | ||

ホ 生活機能向上連携加算 |

|

| ||

| (1) 生活機能向上連携加算Ⅰ | 要支援1・2 事業対象者 | 100単位(1月につき) | |

(2) 生活機能向上連携加算Ⅱ | 200単位(1月につき) | |||

ヘ 介護職員処遇改善加算 |

|

| ||

| (1) 介護職員処遇改善加算Ⅰ |

| 所定単位の137/1000 | |

(2) 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 所定単位の100/1000 | |||

(3) 介護職員処遇改善加算Ⅲ | 所定単位の55/1000 | |||

ト 介護職員等特定処遇改善加算 |

|

| ||

| (1) 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ |

| 所定単位の63/1000 | |

(2) 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位の42/1000 | |||

チ 介護職員等ベースアップ等支援加算 |

| 所定単位の24/1000 | ||

注1 生活援助従事者研修の修了者又は訪問介護に関する3級課程の資格を有する者又は本組合の管理者が指定する研修受講者が身体介護に従事した場合は、当該月においてイからヘを算定しない。 注2 ホの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の訪問介護における生活機能向上連携加算の取扱に準じる。 注3 イからハまでについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90/100を乗じる。なお、建物の範囲については、令和3年度介護報酬改定後の訪問介護における取扱に準じる。 注4 ヘからチまでにおける所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合計。 注5 ヘからチまでについては、第6条の支給限度額の対象外の算定項目とする。 | ||||

自立支援訪問型サービス | イ 自立支援訪問型サービス費Ⅰ | 要支援1・2 事業対象者 | 週1回程度の利用 941単位(1月につき) | |

ロ 自立支援訪問型サービス費Ⅱ | 要支援1・2 事業対象者 | 週2回程度の利用 1,880単位(1月につき) | ||

ハ 自立支援訪問型サービス費Ⅲ | 要支援2 事業対象者 | 週2回程度を超える利用 2,982単位(1月につき) | ||

ニ 初回加算 | 要支援1・2 事業対象者 | 200単位(1月につき) | ||

ホ 介護職員処遇改善加算 |

|

| ||

| (1) 介護職員処遇改善加算Ⅰ |

| 所定単位の137/1000 | |

(2) 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 所定単位の100/1000 | |||

(3) 介護職員処遇改善加算Ⅲ | 所定単位の55/1000 | |||

ヘ 介護職員等特定処遇改善加算 |

|

| ||

| (1) 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ |

| 所定単位の63/1000 | |

(2) 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位の42/1000 | |||

ト 介護職員等ベースアップ等支援加算 |

| 所定単位の24/1000 | ||

注1 イからハまでについて、事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合は、所定単位数に90/100を乗じる。なお、建物の範囲については、令和3年度介護報酬改定後の訪問介護における取扱に準じる。 注2 ホからトまでにおける所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計。 注3 ホからトまでについては、第6条の支給限度額の対象外の算定項目とする。 | ||||

訪問型サービスB | 本組合又は市町において別に定める | |||

訪問型サービスC | ||||

訪問型サービスD | ||||

生活リハビリ通所型サービス | イ 生活リハビリ通所型サービス費Ⅰ | 要支援1・2 事業対象者 | 週1回程度の利用 1,672単位(1月につき) ただし、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者にサービスを行う場合は376単位を減ずる。 | |

ロ 生活リハビリ通所型サービス費Ⅱ | 要支援2 事業対象者 | 週2回程度の利用 3,428単位(1月につき) ただし、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者にサービスを行う場合は752単位を減ずる。 | ||

ハ 若年性認知症利用者受入加算 | 要支援1・2 事業対象者 | 240単位(1月につき) | ||

ニ 生活機能向上グループ活動加算 | 100単位(1月につき) | |||

ホ 運動器機能向上加算 | 225単位(1月につき) | |||

ヘ 栄養アセスメント加算 | 50単位(1月につき) | |||

ト 栄養改善加算 | 200単位(1月につき) | |||

チ 口腔機能向上加算 |

| |||

| (1) 口腔機能向上加算Ⅰ | 150単位(1月につき) | ||

(2) 口腔機能向上加算Ⅱ | 160単位(1月につき) | |||

リ 選択的サービス複数実施加算 |

| |||

| (1) 運動器機能向上及び栄養改善 | 480単位(1月につき) | ||

(2) 運動器機能向上及び口腔機能向上 | 480単位(1月につき) | |||

(3) 栄養改善及び口腔機能向上 | 480単位(1月につき) | |||

(4) 運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 | 700単位(1月につき) | |||

ヌ 事業所評価加算 | 120単位(1月につき) | |||

ル サービス提供体制強化加算 |

|

| ||

| (1) サービス提供体制強化加算Ⅰ(一) | 要支援1・2 事業対象者 | 週1回程度の利用 88単位(1月につき) | |

(2) サービス提供体制強化加算Ⅰ(二) | 要支援2 事業対象者 | 週2回程度の利用 176単位(1月につき) | ||

(3) サービス提供体制強化加算Ⅱ(一) | 要支援1・2 事業対象者 | 週1回程度の利用 72単位(1月につき) | ||

(4) サービス提供体制強化加算Ⅱ(二) | 要支援2 事業対象者 | 週2回程度の利用 144単位(1月につき) | ||

(5) サービス提供体制強化加算Ⅲ(一) | 要支援1・2 事業対象者 | 週1回程度の利用 24単位(1月につき) | ||

(6) サービス提供体制強化加算Ⅲ(二) | 要支援2 事業対象者 | 週2回程度の利用 48単位(1月につき) | ||

ヲ 生活機能向上連携加算 |

|

| ||

| (1) 生活機能向上連携加算Ⅰ | 要支援1・2 事業対象者 | 100単位(3月に1回を限度) | |

(2) 生活機能向上連携加算Ⅱ | 200単位(1月につき) ただし、運動器機能向上連携加算を算定している場合は100単位とする。 | |||

ワ 口腔・栄養スクリーニング加算 |

|

| ||

| (1) 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 要支援1・2 事業対象者 | 20単位(6月に1回を限度) | |

(2) 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ | 5単位(6月に1回を限度) | |||

カ 科学的介護推進体制加算 |

| 40単位(1月につき) | ||

ヨ 介護職員処遇改善加算 |

|

| ||

| (1) 介護職員処遇改善加算Ⅰ |

| 所定単位の59/1000 | |

(2) 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 所定単位の43/1000 | |||

(3) 介護職員処遇改善加算Ⅲ | 所定単位の23/1000 | |||

タ 介護職員等特定処遇改善加算 |

|

| ||

| (1) 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ |

| 所定単位の12/1000 | |

(2) 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位の10/1000 | |||

レ 介護職員等ベースアップ等支援加算 |

| 所定単位の11/1000 | ||

注1 イ及びロについて、利用者数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。 注2 イ及びロについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。 注3 イ及びロにおける機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師、きゅう師を対象に含むものとする。 注4 ヘの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における栄養アセスメント加算の取扱に準じる。 注5 トの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における栄養改善加算の取扱に準じる。 注6 ヲの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における生活機能向上連携加算の取扱に準じる。 注7 ワの算定要件等については、令和3年度介護報酬改定後の通所介護における口腔・栄養スクリーニング加算の取扱に準じる。 注8 ヨからレまでにおける所定単位は、イからカまでにより算定した単位数の合計。 注9 ル及びヨからレまでについては、第6条の支給限度額の対象外の算定項目とする。 | ||||

ハツラツ通所型サービス | イ ハツラツ通所型サービス費Ⅰ | 要支援1・2 事業対象者 | 週1回程度の利用 1,338単位(1月につき) ただし、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者にサービスを行う場合は301単位を減ずる。 | |

ロ ハツラツ通所型サービス費Ⅱ | 要支援2 事業対象者 | 週2回程度の利用 2,743単位(1月につき) ただし、事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者にサービスを行う場合は602単位を減ずる。 | ||

ハ 若年性認知症利用者受入加算 | 要支援1・2 事業対象者 | 240単位(1月につき) | ||

ニ サービス提供体制強化加算 |

|

| ||

| (1) サービス提供体制強化加算Ⅰ(一) | 要支援1・2 事業対象者 | 週1回程度の利用 88単位(1月につき) | |

(2) サービス提供体制強化加算Ⅰ(二) | 要支援2 事業対象者 | 週2回程度の利用 176単位(1月につき) | ||

(3) サービス提供体制強化加算Ⅱ(一) | 要支援1・2 事業対象者 | 週1回程度の利用 72単位(1月につき) | ||

(4) サービス提供体制強化加算Ⅱ(二) | 要支援2 事業対象者 | 週2回程度の利用 144単位(1月につき) | ||

(5) サービス提供体制強化加算Ⅲ(一) | 要支援1・2 事業対象者 | 週1回程度の利用 24単位(1月につき) | ||

(6) サービス提供体制強化加算Ⅲ(二) | 要支援2 事業対象者 | 週2回程度の利用 48単位(1月につき) | ||

ホ 介護職員処遇改善加算 |

|

| ||

| (1) 介護職員処遇改善加算Ⅰ |

| 所定単位の59/1000 | |

(2) 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 所定単位の43/1000 | |||

(3) 介護職員処遇改善加算Ⅲ | 所定単位の23/1000 | |||

ヘ 介護職員等特定処遇改善加算 |

|

| ||

| (1) 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ |

| 所定単位の12/1000 | |

(2) 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 所定単位の10/1000 | |||

ト 介護職員等ベースアップ等支援加算 |

| 所定単位の11/1000 | ||

注1 イ及びロについて、利用者数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。 注2 イ及びロについて、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。 注3 ホからトまでにおける所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計。 注4 ニからトまでについては、第6条の支給限度額の対象外の算定項目とする。 | ||||

通所型サービスB | 本組合又は市町において別に定める | |||

ステップアップ通所型サービス | ステップアップ通所型サービス費 | 要支援1・2 事業対象者 | 週2回程度の利用 500単位(1人1回につき) ただし、定員が12人以上の事業所において、1事業所につき当該月の実績が24,000単位に満たない場合は、24,000単位とする。 | |

その他生活支援 | 本組合又は市町において別に定める | |||

介護予防ケアマネジメント | ||||

別表第3(第4条関係)

事業構成 | 単価(1単位当たり) | |

訪問型サービス(第1号訪問事業) | 介護予防訪問型サービス | 10円 |

自立支援訪問型サービス | ||

通所型サービス(第1号通所事業) | 生活リハビリ通所型サービス | |

ハツラツ通所型サービス | ||

ステップアップ通所型サービス | ||

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) | ||